Trend N핫트렌드 1

K-콘텐츠산업의 ‘굿 파트너’ 생성형 AI Vol. 32

AI는 음악 산업을 어떻게 바꿀까?

최근 영상 콘텐츠의 BGM과 대중이 만드는 UGC(User Generated Contents)에 AI 생성 음악이 많이 쓰이고 있다. AI 음악은 음악 산업을 어떻게 바꿔놓을까? 아직 정확히 예측하기는 힘들지만 언어 장벽을 낮춰주고 독특한 팬 경험을 제공해 아티스트의 지속 가능성을 만들어줄 것으로 기대를 모으고 있다.

©Shutterstock

©Shutterstock

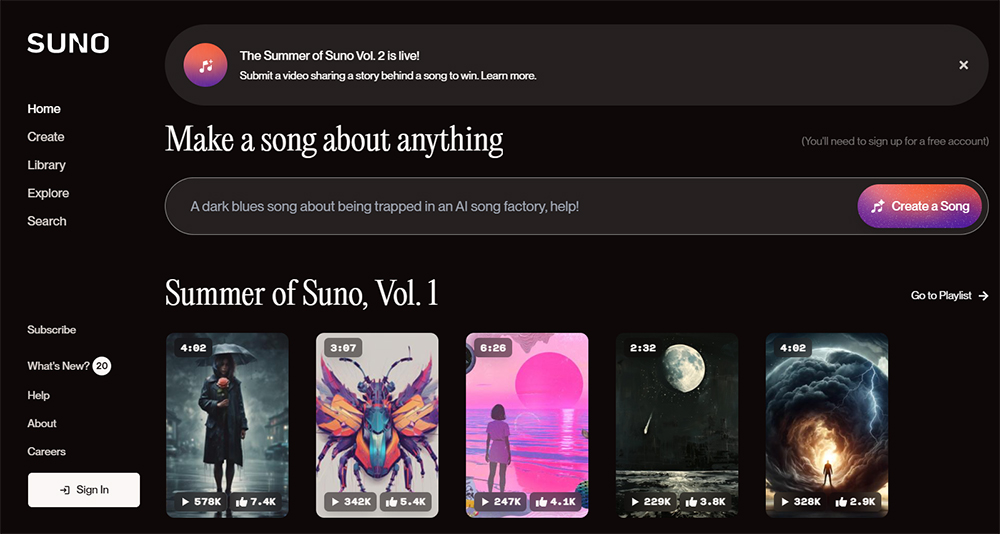

얼마 전 유니버설뮤직그룹과 워너뮤직 등은 유명한 생성형 인공지능 음악회사인 수노(SUNO)와 유디오(UDIO)를 저작권 침해 혐의로 고소했다. 생성형 인공지능 학습에 자사가 관리하는 음악을 사용했다는 혐의다. 생성형 인공지능은 인간과 마찬가지로 정보와 지식을 학습해 명령어에 맞는 결과물을 만들어내는 인공지능이다. 필연적으로 인터넷의 데이터를 학습할 수밖에 없다. 여기에는 인터넷 게시물뿐 아니라 뉴스, 음악, 영화, 논문 등이 모두 포함된다. 문제는 학습 과정에서 저작권자의 허락을 받지 않는 경우가 발생할 수 있는 점이다. 실제로 <뉴욕타임스>와 오픈 AI는 저작권 문제로 갈등하고 있다. 오픈 AI는 언론사 더 애틀랜틱과 콘텐츠 파트너십을 체결해 저작권 문제를 해결하려는 의지를 보이고 있다.

출처 | 음악 생성 AI 스타트업 수노 홈페이지

출처 | 음악 생성 AI 스타트업 수노 홈페이지

인공지능이 가져온 압도적인 음악 생산성

음악 산업은 생산-유통-판매의 구조로 이뤄진다. 이제까지 음악 산업의 주요 이슈는 모두 유통과 판매 단계에 집중되었다. 실연에서 레코딩(음반)으로, 음반에서 음원으로, 다운로드에서 스트리밍으로의 변화는 음악의 유통 구조를 바꾸면서 거대한 흐름을 만들었다. 대규모의 산업적인 변화를 이끈 것은 유통의 혁신이었던 셈이다. 그런데 컴퓨터와 인공지능은 음악 생산 단계에 본질적 변화를 일으킨다.

불과 수년 전만 해도 신기함 이상의 관심을 끌지 못했던 ‘인공지능 작곡’은 현재 가장 예민한 문제로 자리 잡고 있다. 얼마 전만 해도 인공지능의 창의성이나 인간성의 정의에 초점이 맞춰졌다면 이제는 자산과 권리에 집중하고 있다. 철학적 문제에서 산업적 문제로 전환된 것이다.

엔터테인먼트 데이터 전문 기업 루미네이트는 2024년 기준으로 매일 12만 곡 이상의 음악이 등장한다고 밝혔다. 그중 대다수가 인공지능으로 제작된 음악인 것으로 파악되고 있다. 인공지능 음악은 이미 시장에서 유통되고 있다는 얘기다. 그런데 더 중요한 것은 1년쯤 뒤면 이 숫자는 기하급수적으로 늘어날 것이라는 예측이다. 우리는 유사 이래 처음으로 압도적인 생산성의 시대를 살고 있다. 생성형 인공지능은 이러한 생산성의 비약적인 발전을 일으키는 도구다.

©Shutterstock

©Shutterstock

생성형 인공지능은 BGM을 효율적으로 생산

생성형 인공지능을 음악 도구로 정의한다면, 사용자들이 만드는 것은 두 가지다. 하나는 오리지널 음악, 다른 하나는 원래 IP를 활용한 사용자 참여형 콘텐츠(UGC)다. 전자는 흔히 BGM이라고 부르는 스코어 음악인 경우가 많고, 후자는 저작권을 무시하고 제작되는 경우가 많다. 앞으로 생성형 인공지능 음악이 지배할 가능성이 높은 곳은 이 두 가지라고 보는데, 전자는 유튜브 영상부터 예능, 드라마, 영화, 광고에 이르는 광범위한 영상 콘텐츠의 BGM이 될 수 있다. 생산성 측면에서도 BGM은 매우 효율적이다. 물론 K-팝이나 발라드처럼 가창이 있는 음악도 등장할 수 있겠지만 아직 소비자들은 100% 인공지능이 제작한 음악을 받아들이기엔 거부감이 있다.

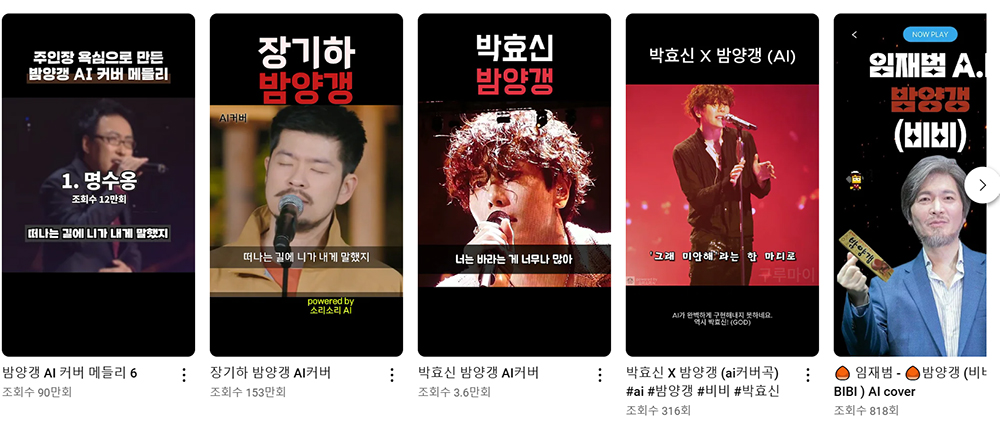

후자는 조금 다르다. 만들고 소비하는 이들이 비슷한 입장이다. 그들은 단지 재미있거나 듣고 싶어서 생성형 인공지능으로 음악을 만든다. 이 경우엔 기존 음악과 비슷할수록 더 만족스러울 것이다. ‘밤양갱’의 인공지능 버전들, 박명수 버전부터 혁오, 양희은, 로제, 태양, 지드래곤 버전은 그렇게 나왔다. 사람들은 더 다양하고 흥미로운 음악을 원한다.

‘밤양갱’의 다양한 AI 커버 영상

‘밤양갱’의 다양한 AI 커버 영상

출처 | 유튜브 화면 캡처

생성형 인공지능 기술을 활용한 팬 서비스

그렇다면 이런 질문도 가능하다. 인공지능으로 편하게 음악을 만들 수 있는 시대에는 팬들과 아티스트의 관계도 바뀔까?

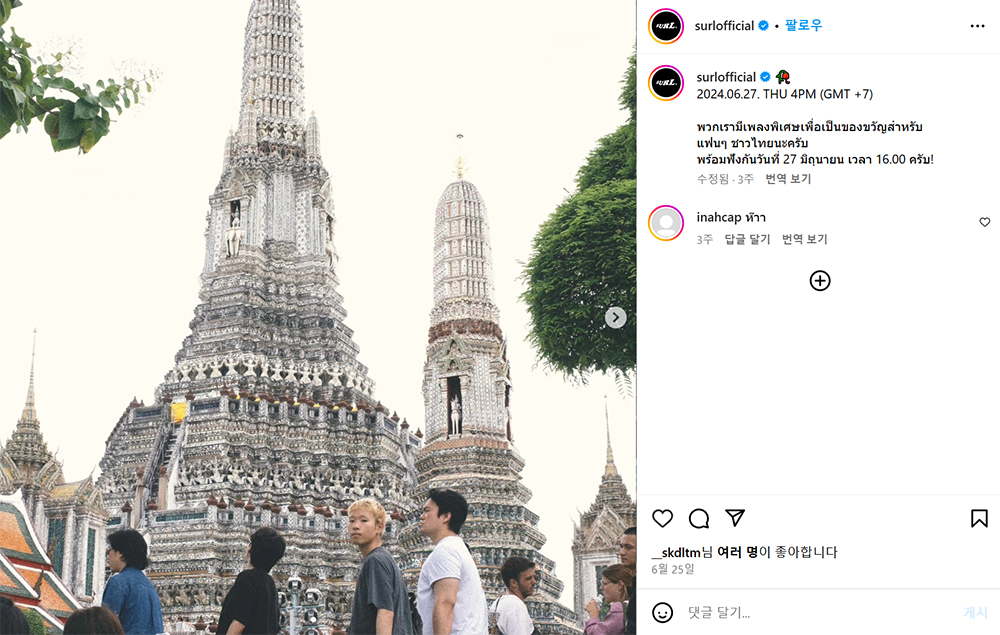

2019년 발매된 밴드 설(SURL)의 ‘Dry Flower’는 2024년 6월에 태국어 버전으로 재발매되었다. 실제 밴드가 태국어로 부른 게 아니라 인공지능의 ‘스피치 투 스피치’ 기술로 제작한 것이다. 1년 전 하이브의 자회사 수퍼톤이 공개한 ‘미드낫’ 프로젝트도 같은 기술을 써서 일본어, 영어, 스페인어, 베트남어, 중국어 등이 실시간으로 변환되는 경험을 제공했다. 이런 프로젝트는 일종의 팬 서비스다. 내한 공연에 온 해외 음악가들이 한국어로 “안녕하세요!”라고 외치는 것만으로도 열광했던 경험이 한 번쯤은 있을 것이다. 해외 팬들도 한국 음악가들이 그들의 언어로 노래하는 것에 열광한다.

자신들의 노래를 태국어 버전으로 재발매한 밴드 설(SURL)

자신들의 노래를 태국어 버전으로 재발매한 밴드 설(SURL)

출처 | 설 인스타그램

우리는 보통 생성형 인공지능이 음악의 생산 단계에 집중되므로, K-팝과 같은 영역에서 생산성의 비약적인 발전이 이뤄지지 않을까 생각한다. 그러나 팬들은 실제 아티스트를 원한다. 가상 아이돌의 팬들도 ‘인간다움’을 원하고, 발견하고 그래서 팬이 된다. 이런 상황에서 기획사가 생성형 인공지능 음악을 선뜻 도입하는 건 쉽지 않다. 하지만 팬 서비스라면 얘기가 달라진다. 팬의 저변을 확대하고 만족감을 선사하고 그로부터 사업적 이득까지 노릴 수 있기 때문이다.

밴드 설과 미드낫의 사례는 생성형 인공지능을 보편적 기술 서비스로 제공할 수 있다는 가능성도 제시한다. 저렴한 가격으로 이런 기술을 적용할 수 있다면, K-팝 그룹뿐 아니라 인디펜던트 아티스트도 간편하게 팬과의 관계를 향상시키는 방법을 도입할 수 있다. 결국 현실적으로 생성형 인공지능이 음악 산업에 적용될 수 있는 부분은 생산이나 유통이 아니라 소비의 영역일 수 있다. 팬 참여도를 높이며 팬덤 기반의 비즈니스를 전개할 수 있는 도구로서 생성형 인공지능의 통·번역 기능이 활용되는 것이다.

‘미드낫’ 이현의 첫 싱글, 마스커레이드

‘미드낫’ 이현의 첫 싱글, 마스커레이드

©하이브

아티스트의 지속 가능성을 만들어줄 생성형 인공지능

사실 언어 장벽을 없애는 기술이야말로 한국 음악의 글로벌 경쟁력을 강화시킬 수 있는 수단이 될 수 있다. 그렇다면 앞으로 아티스트에게 가장 중요한 역량은 오히려 크리에이티브를 더욱 심화시키고 커뮤니케이션 기술을 훈련하는 것이 될 수 있다. 왜냐하면 음악적 완성도가 무의미해질 정도로 무수히 많은 음악이 출현하는 상황에서 효과적인 성공 전략은 ‘달라지는 것’이기 때문이다. 그리고 갈수록 팬이 중요해지는 환경에서 음악가의 지속 가능성은 팬들과의 소통에 있다. 그 방법을 다각도로 늘리는 것이야말로 중요한 전략이다. ‘문화 장벽’이 사실상 ‘언어 장벽’이라면, 언어 문제를 해결하는 것이 가장 쉬운 해결책이 된다. 인공지능 기술은 바로 이 문제를 해결한다.

이런 관점에서, 생성형 인공지능은 상상 이상으로 훨씬 더 중요한 역할을 맡게 될 것 같다. 독특하고 참신한 팬 경험을 제공하고, 그로부터 아티스트의 지속 가능성을 만드는 데 기여하는 기술. 그런 이유로 음악 산업에서 인공지능을 두려워하거나 기피하는 대신, 이 기술이 가져다줄 새로운 미래를 상상하는 게 훨씬 유용하다고 믿는다.

글. 차우진(대중음악평론가)