[기업] 수익성 강화와 리스크 감소 방안으로 떠오르는 게임사의 사업 다각화 전략

글로벌 게임산업 동향

게임산업의 수익모델은 리스크가 크다.

이에 대응하기 위해서 게임사는 복수의 콘텐츠 파이프라인을 구축하고, 성공한 IP를 지속적으로 관리하는 등의 노력을 전개해 왔다.

최근에는 더 나아가 게임 외 사업으로 확장하는 사례가 증가하고 있다.

대표적으로 게임 엔진 제작사 유니티(Unity)와 일본의 대표 게임사 중 하나인 코나미(Konami)를 꼽을 수 있다.

유니티는 광고 사업 부문 강화를 위해 광고 기업 인수를 추진했고, 코나미는 스포츠 클럽 사업을 주력사업으로 발전시키고 있다.

일반적으로 모든 기업이 그렇듯 사업 전환에는 진통도 따른다.

본고에서는 비즈니스 모델 전환을 진행 중인 두 기업의 현황을 살펴보고, 게임사의 사업다각화 전략의 시사점을 도출해보고자 한다.

1게임사의 사업 다각화 전략의 필요성

현재 게임산업은 위기론에 휩싸여 있다. 코로나 비대면 특수가 끝나자 거품이 꺼졌다는 것이 중론이지만, 게임산업이 가진 비즈니스 모델 자체에 대한 회의도 적지 않다. 멀리 갈 것도 없이 국내 게임사만 살펴보더라도 근본적인 변화가 요구되는 상황에 직면했다. 루나 사태부터 암호화폐 위믹스(Wemix) 상장폐지 논란까지 이어지며 새로운 비즈니스 모델로 주목받았던 P2E 게임은 미래가 불투명해졌다. <우마무스메: 프리티 더비(Umamusume: PRETTY DERBY)>, <오딘: 발할라 라이징(ODIN: Valhalla Rising)> 등 초대형 흥행몰이에 성공했던 카카오게임즈는 게임 이용자들의 불만에 위기 상황을 직면했다. 수퍼 IP를 보유했다고 평가받아온 엔씨소프트도 지난해 출시작이 기대만큼 선전하지는 못하면서 대대적인 변화가 필요하다는 평가를 받고 있다.

더불어 콘텐츠 생산력을 높이기 위해 섣불리 경쟁적인 인재영입에 나섰던 것도 위기로 되돌아왔다. 비대면 특수가 꺼지며 수익은 줄고 있는데 인건비는 호황기와 똑같이 지출되는 상황이기 때문이다. 넷마블의 경우에는 3분기 영업손실만 380억 원을 기록했고, 올해 누적 영업손실은 846억 원에 이른다. 이는 한국만의 문제는 아니다. 메타버스 생태계를 이끌고 있는 기업 로블록스(Roblox)의 경우에는 3분기 영업손실만 약 3억 달러를 기록하며 시장의 기대를 크게 밑돌았다. 로블록스의 3분기 영업비용 중 인프라 및 보안비용이 23.3%, 인건비는 18.5%로 인프라와 인건비를 유지하는 데만 영업비용의 40%를 넘겼다.

이렇듯 게임업계의 위기감이 고조됨에 따라 이에 대응하기 위한 사업 다각화 전략에 대한 논의도 활발하게 이루어지고 있다. 양대 게임 엔진 개발사 중 하나인 유니티(Unity)는 광고 사업으로 포트폴리오를 확장하는 중이고, 로블록스 역시 지난 9월 몰입형 광고 도입 계획을 발표했다. 인프라와 사업 구조를 조정하는 속도보다 침체 속도가 빠르다 보니, 사업에 유연성을 부여하는 방안으로 매출 채널 다변화 전략을 도마 위에 올려놓은 것으로 풀이된다.

2피벗 전략 전개하는 게임사 사례

2.1. 광고 인사이트 기업 아이언소스 인수한 유니티

게임 엔진 및 게임 생산성 툴로 유명한 유니티에게는 크게 두 가지 사업 부문이 있다. 하나는 ‘크리에이트 솔루션(Create Solutions)’으로 불리는 창작 툴 사업부문이고, 다른 하나는 ‘운영 솔루션(Operate Solutions)’으로 불리는 광고 사업부문이다. 유니티는 종종 애드테크(Ad-tech) 기업으로 오인되기도 하는데, 모두가 알다시피 유니티는 애드테크에 본업을 둔 회사가 아니다. 하지만 이러한 오해는 합리적인 믿음에 근거한 것으로, 유니티의 실제 수입을 담당하는 부문은 광고 사업이기 때문이다.

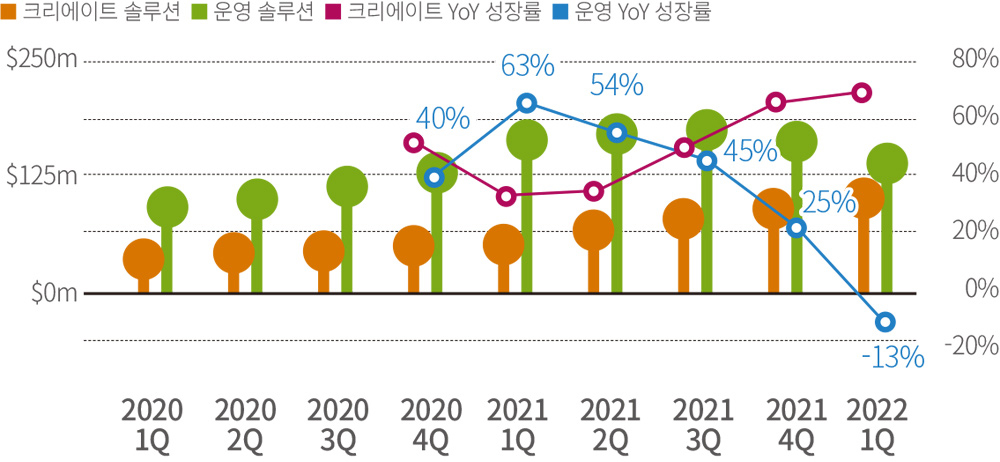

이러한 유니티가 지난 7월 마케팅 시뮬레이션 서비스를 제공하는 애드테크 기업 아이언소스(ironeSource)를 인수했다. 유니티의 CEO 존 리치티엘로(John Riccitiello)는 2분기 실적에서 게임 외 사업 고객에게서 분기 매출의 40%가 나왔다고 지적하며, 다양한 업체와 협력을 통해 워크플로우 향상과 창작 툴 사업부문의 발전을 도모할 수 있다고 인수 배경을 설명했다. 리치티엘로의 설명만 듣고 보면, 유니티의 아이언소스 인수는 본업인 게임 생산성 툴 강화를 위해 이루어진 M&A처럼 보인다. 유니티의 사업 부문별 매출 추이 출처: Seeking Alpha(2022.10.)

그러나 속내는 복잡하다. 유니티의 실제 수입을 책임졌던 사업 부문이 운영 솔루션이었던 만큼, CEO의 입장에서 유니티의 운영 솔루션 부문 현황은 기업의 생존과 직결된 문제로 판단할 수 있다. 때문에 유니티의 아이언소스 인수는 운영 솔루션의 성장세가 전년대비 –13.3%까지 하락한 데 따른 경영진의 조치가 아니냐는 평가를 받고 있다. 실제로 리치티엘로는 아이언소스가 AB 테스트1와 같은 기존의 퍼블리싱 시뮬레이션보다 더 나은 피드백을 제공하고 있다고 언급하며, 아이언 소스가 지닌 광고 집행 인사이트의 가치를 높게 평가한 바 있다.

2.2. 스포츠 클럽 사업 강조하는 코나미

유니티와 같이 본업보다 부업의 매출 채널이 성장함에 따라 피벗 전략2을 채택하는 사례는 게임 산업계에도 종종 있어왔던 일이다. 특히 <메탈기어(Metal Gear)> 시리즈와 <사힐런트 힐(Silent Hill)> 시리즈, <위닝 일레븐(PES)> 시리즈 등으로 맹위를 떨쳤던 코나미(Konami)가 대표적이다. 코나미는 2001년 유통그룹 마이칼(MYCAL) 파산 당시, 마이칼이 운영하던 스포츠센터 사업을 인수했다. 코나미는 마이칼로부터 이어받은 사업을 통해 본업과는 무관해 보이는 헬스&피트니스 사업을 추진했다. 코나미는 ‘코나미 스포츠센터’를 통해 월 회비를 받는 방식의 헬스케어 사업 운영을 시작했다.

이후 코나미의 헬스케어 사업은 위기 때마다 코나미를 건져 올리는 ‘캐시카우’이자 구명줄 역할을 톡톡히 해냈다. 2016년 상반기 코나미의 매출은 2015년 상반기 대비 25%가량 감소했음에도 영업이익은 36%가량 증가하는 모습을 보여주었다. 이는 코나미가 개발해놓았던 헬스케어 사업이 안정적인 순환 매출을 벌어주었을 뿐 아니라, 코나미 스포츠센터 사업을 확장 시킨 ‘코나미 스포츠클럽’에서 육성한 체조와 수영팀이 대형 대회 메달을 획득하면서 매출 상승으로 이어졌기 때문이다.

코나미의 헬스&피트니스 사업은 게임 기기 다변화와 같은 사업환경 변화로 인한 본업의 위기를 안정적으로 극복하게 해주는 사업이 되었고, 나아가 코나미 게임사업의 불확실성을 소거해주는 중요한 헤지사업으로 떠올랐다. 이는 자연히 코나미가 헬스&피트니스 사업에 집중하는 모습으로 이어졌다. 코나미는 2022년 2분기 IR자료를 통해 헬스&피트니스 사업을 가리켜 “에너지 위기에도 불구하고 변하지 않는 일상적 관심에 바탕을 둔 사업”이라고 칭하며 지속적인 관심 사업으로 둘 것을 암시했다. 매출도 게임 사업의 1,700만 엔보다 높은 2,200만 엔을 기록했다.

코나미가 게임 사업에 관심을 접은 건 아니다. 지난 9월 코나미는 도쿄 게임쇼를 통해 <환상수호전> 리마스터링 계획을 밝힌 것에 이어, 지난 10월에는 <사일런트 힐> 시리즈 복귀를 공식 선언했다.

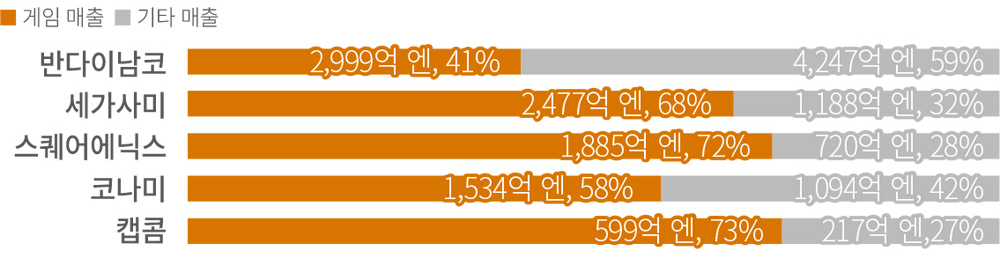

2020년 기준 일본 주요 게임사의 매출 비중 출처: MIZUHO(2022.3.)그럼에도 일본에서 코나미는 게임회사로만 인식되지 않는다. 이는 코나미의 매출 채널 다변화에 따른 결과이기도 하다. 코나미의 게임 외 매출이 전체 매출에서 차지하는 비중은 일본 게임사 중 두 번째로 컸다. 이는 드래곤볼, 건담 등의 수퍼 IP를 통해 완구사업 등 다양한 엔터테인먼트 사업을 펼치고 있는 반다이남코의 뒤를 이은 순위다.

3사업 다각화 전개하는 게임사의 딜레마

넥슨, 넷마블, 컴투스, 크래프톤, 스마일게이트 등 국내 게임사도 엔터테인먼트 부문을 중심으로 사업 다각화 진행 중이다. 대표적으로는 엔씨소프트가 운영하고 있는 K-Pop 팬덤 플랫폼 ‘유니버스’를 생각해볼 수 있다. 지난해 1월부터 서비스를 시작한 ‘유니버스’는 현재 233개국에서 이용되고 있는 글로벌 플랫폼으로 자리 잡았다. 넥슨이 일본 법인 최고전략책임자(CSO)로 디즈니에서 사업전략책임자를 역임한 닉 반다이크(Nick van Dyk)를 선임한 것도 같은 맥락에서 볼 수 있다. 넷마블은 디지털 휴먼 ‘리나’를 통해 메타버스 엔터테인먼트 사업을 확장하려는 움직임을 보이는 중이다.

이렇듯 국내의 게임사 역시 사업 다각화를 통해 전통적인 게임회사의 수익모델이 지닌 위험성을 보완한 방안을 다양한 각도로 개발하는 중이다. 그러나 사업 다각화가 게임회사의 고민을 일시에 날려버릴 황금 총알을 제공해주는 것은 아니다.

코나미의 경우에도 앞서 언급한 바와 같이 게임사로서의 정체성은 약화되고 있다. 금융사 미즈호(Mizuho)는 이러한 정체성 변화가 위기로 발전할 수 있다고 경고한다. 일본 게임시장은 경쟁 심화와 그로 인한 개발비용 급등, 경기불황에 따른 일본 시장의 소비력 감소 등의 악재가 닥친 상황이다. 이에 따라 게임사가 경쟁력을 유지하려면 모바일과 해외시장 개척에 나서야 하고, 이는 상당한 투자를 필요로 한다. 사업 분야가 다양해지고 투자 여력이 분산됨에 따라 여전히 전체 매출의 50% 이상을 차지하는 코나미의 게임사업 부분이 크게 위축될 수 있다는 전망이다.

유니티 역시 신사업 개발로 인한 딜레마에 빠져있기는 마찬가지다. 유니티는 아이언소스 합병을 통해 퍼포먼스 마케팅을 무력화시킨 애플(Apple)의 앱투명성 정책(ATT, App Tracking Transparency)에 대응할 수 있는 컨텍스트 데이터 기반의 사업을 성장시킬 심산으로 파악되고 있다. 그러나 이를 위해서는 컨텍스트 데이터를 처리할 머신러닝 개발이 필요하고, 이는 광고 사업부문이 아닌 창작 툴 사업부문에서 진행되어야 할 사업이다. 때문에 유니티의 사업 다각화가 시너지를 일으키기 위해서는 경영진이 각 사업부문의 업무와 성과를 원활하게 정리할 수 있는 현명한 판단이 요구된다.

그러나 이미 유니티는 경영진과 창작 툴 사업부문 사이에 격한 갈등을 일으킨 바 있다. 아이언소스 인수에 반대했던 창작 툴 사업부문의 일부 개발자를 향해 리치티엘로 CEO가 언론 인터뷰를 통해 “순수(Pure)하고 탁월(Brilliant)하지만 멍청하다(idiot)”고 꼬집었다. 물론, 발언이 논란이 되자 리치티엘로는 직원들을 대상으로 사과하며 이번 인수가 광고사업을 강조하는 것만을 목적으로 한 것이 아니라 창작 툴 개선 등 기존 사업의 효율성 증가를 위한 복합적인 목적이라고 해명하며 갈등을 수습했다.3

게임사업은 태생적으로 높은 리스크를 동반한다. 게다가 최근 경제위기 같은 외부 요인으로 인한 피해에도 무방비하게 노출된다. 따라서 높은 위험을 내재한 전통적인 사업모델에 기대어있기보다는 새로운 사업 개척에 나서는 것이 합리적이다. 그러나 앞서 살펴본 것처럼 게임사의 사업 다각화 또는 피벗 전략은 기업 내외부의 다양한 이해관계자들 사이의 합의와 협상이 필요한 일이다. 무엇보다 경영진의 명확한 전략과 비전, 그리고 설득력이 필요할 것이다.

- Gamesindustry.biz - Is Unity still focused on making games?, 2022.10.4.

- GameSpot - Konami’s Sales Dip, But Profit Rises Thanks to Arcade and Health Businesses, 2016.10.28.

- Seeking Alpha - Unity Software: A deep Dive Into The Company Shows Attractive Risk Reward’, 2022.10.13.

- Seeking Alpha - Unity Software: 2 Things To Watch In Q3 Earnings, 2022.10.2.

- 株式会社みずほ銀行 - コンテンツ産業の展望2022, 2022.3.24.

- 뷰어스 - 게임사, ‘엔터테인먼트’ 확장은 무죄...신작에만 목맬 수 없어, 2022.9.4.