<눈물의 여왕>은 전통적인 K-드라마 클리셰를 활용하면서도 신선한 요소와 강력한 여성 캐릭터를 도입해 해외 시청자들에게 호소력을 발휘했다. 한국 드라마의 특유의 가족 및 성 역할 다이내믹스를 넘어서며, 서양 드라마와 비교해 더 평등한 관계와 복잡한 주제를 강조했다. 독특한 촬영 기법과 혁신적인 스토리텔링으로 K-드라마의 진화와 글로벌 시장에서의 성공 가능성을 보여주었다.글. Toby Lynn Huter (한양대 장르테크놀로지와 서브컬처학과 석사과정)

국제 교환학생으로 한국에 왔던 십여 년 전부터 <커피 프린스>, <꽃보다 남자> 같은 한국 드라마를 시청해 온 해외 시청자로서, 일부 한국 드라마에서 부모의 기대가 개인의 삶 전체를 좌우하거나 가족 내 가부장적인 모습 등으로 인해 현실과 괴리를 느끼곤 했다. 그런데 <눈물의 여왕>은 사랑의 복잡한 형태와 같은 보편적인 주제에서도 주인공들의 평등한 관계를 만들어 내며 기존의 클리셰를 뒤집었다. 더 나아가 K-드라마는 어떻게 묘사되어야 하는지에 대한 규칙서(rulebook)를 다시 쓸 수 있게 해주었다는 생각이 들었다.

미국적 관점으로 본 한국 드라마

한국의 방송에서 드라마를 주요 장르로 보는 이유 중 하나는 시대를 초월한 전형적인 클리셰를 통해 시청자들을 쉽게 TV 앞으로 붙잡아 둘 수 있기 때문일 것이다. 부유한 학교로 전학을 온 가난한 학생이 인기 남학생의 관심을 받는 것, 운명에 의해 재회하는 오랜 소꿉친구 이야기, 첫날밤을 함께 보내며 서로에게 의지하게 된다는 소재는 뻔하지만 시청자들에게 호기심을 주기 충분하다. <눈물의 여왕>도 예외는 아니었다. 주인공 간의 경제적 격차, 가족이 반대하는 결혼, 이 드라마도 어쩌면 뻔한 클리셰들로 가득했다. 해외 시청자로서는 때때로 괴리감을 느끼기도 하지만, 이 드라마의 진정한 매력은 전형적인 성 역할을 초월하며 뻔한 클리셰를 깨트리는 데 있다고 생각한다.

한국과 서양의 드라마가 가장 뚜렷이 구별되는 지점은 가족 관계나 신분 차이를 이용하는 것이다. 한국 문화는 유교에 뿌리를 두고 있어 대중 매체에서도 상당 부분 유교의 계층 구조, 특히 가족 구성원 내에서의 계층 구조를 많이 사용하고 있다. 한국 드라마에서는 이러한 가족 관계나 극 중 주인공이 부모에 의해 정해진 기준에 맞추기 위해 고군분투하는 것을 자주 볼 수 있다. 이는 미국 드라마에서는 좀처럼 보기 힘든 장면이다. 가족이 미국 사회에서도 중요한 가치이지만, 18세가 되면 더 이상 부모에게 의무적으로 속한 관계가 아니다. 따라서 미국 드라마의 갈등은 개인주의 또는 상대 역할과의 관계를 중심으로 전개되곤 한다.

사회 계층적으로도 한국 드라마는 주인공 간 재정적 차이가 있는 경우가 많다. 일반적으로는 남자 주인공이 여자 주인공보다 더 많은 재력을 가지고 있는 것으로 묘사된다. 미국의 두 주인공은 사회적 격차가 적고 동등한 파트너로 묘사되곤 한다. 이러한 미국인의 관점에서 로맨스 드라마를 볼 때, 개인적으로 두 주인공이 비슷한 사회적 위치에 있는 콘텐츠를 선호한다. 한국 문화는 매우 가부장적인 것을 기본으로 두기 때문에 K-드라마에서 많은 클리셰가 성차별적으로 보일 수 있다. 여성은 주로 수동적으로 결정‘되는’ 존재로 표현되며, ‘로맨틱’함의 기준도 사뭇 다르다. 반면, 서양의 드라마에서는 서양에서는 <그레이 아나토미(Gray Anatomy)>나 <버피 더 뱀파이어 슬레이어(Buffy the Vampire Slayer)>처럼 여성 캐릭터가 좀 더 다재다능하고 유능한 사람으로 규정된다.

이러한 배경에도 불구하고 <눈물의 여왕>은 ‘해인’(여주인공)을 퀸즈 백화점의 CEO로, 법무이사인 ‘현우’(남주인공)보다 높은 직위로 등장시킨다. 이러한 사회적 역동성은 회사 생활에 또 다른 긴장감을 더하고 해인의 캐릭터를 현우와 동등한 위치로 만들었다. 일반적으로 여성의 사회적 위치가 남자보다 낮거나 같으면 여성이 사회적으로 열등하고 상대방(남성)의 보호가 필요한 위치에 놓이는 것으로 표현되었다면, 이 드라마에서는 여자주인공을 남자주인공보다 월등하게 높게 위치시키면서 비로소 사회적으로 평등해졌다.

드라마 속 성(性) 역할의 새로운 지평

평등함은 흥미로운 장면들도 낳았다. 현우가 보통 여자나 아내가 맡는 역할을 수행하거나, 자녀가 여주인공의 성을 따르는 것을 당연하게 묘사했다. 퀸즈 가문의 사위들이 장례식을 위해 요리를 하며 수다를 떠는 장면도 그동안 한국 드라마에서 볼 수 없었던 모습이다. 이는 사회가 갖고 있는 이중적 잣대를 강조하면서 잠재적으로는 한국 드라마를 보는 해외 사람들이 이러한 문제에 대해 논의할 수 있는 발판을 제공한다고 느꼈다. 지난 몇 년 동안 많은 한국 드라마들은 여자 주인공의 사회적 위치를 올려놓았고 남자 주인공의 상대역으로써 공동 주연이 아닌 ‘여성 원톱’ 주인공으로 그려왔다. 이와 같은 맥락에서 개인적으로 좋아하는 작품인 <스물다섯 스물하나>는 단순히 여자주인공(나희도) 시각에서 이야기가 진행되는 것만이 아니라 남자주인공도 모두 동등하게 유능하고, 서로 존중하는 것이 느껴졌었다. <눈물의 여왕>도 마찬가지로 높이 평가하는 것은 남자 주인공이 아내를 존중하고, 아내가 사회적으로 높은 위치에 있다고 해도 그의 남성성이 도전받는다고 느껴지지 않았다는 것 때문이다.

[그림 1] <눈물의 여왕> 일부 캡쳐(자료: tvN)

[그림 1] <눈물의 여왕> 일부 캡쳐(자료: tvN)

드라마는 현우의 시점에서 전개되지만, <눈물의 여왕>은 여성들이 주도하는 이야기다. 처음부터 끝까지 해인은 야망 넘치는 ‘얼음 여왕’으로 묘사된다. 이러한 캐릭터는 드라마에서 흔히 볼 수 없었다. ‘얼음 여왕’ 캐릭터 자체는 드물지 않았지만, 그녀들의 야망과 자기 확신은 보통 남자가 나타나 그들을 전형적으로 만드는 과정에서 녹아내리곤 했다. <웰컴 투 삼달리>나 <갯마을 차차차>처럼 두 드라마에서는 시골로 이사한 여성들이 누군가를 새롭게 만나거나 다시 재회 후에 느긋해지는 것을 배우는 모습으로 그려진다. 이처럼 성공한 여성들을 날카로운 인물로 묘사하는 것은 야망 있는 여성을 바람직하지 않다고 생각하게 하는 유해한 클리셰가 될 수 있다. 하지만 이 드라마에서 해인은 처음부터 끝까지 강한 모습을 유지하고 현우는 그녀의 능력과 성공을 사랑한다. 또한, 상호 존중과 수용을 기반으로 한 관계를 만들어 내며, 여성의 야망과 성공이 부정적인 것이 아님을 보여준다.

더군다나 해인은 드라마에서 야망을 가진 유일한 여성이 아니었다. 가장 중요한 것은 퀸즈 그룹 가족을 해체하려는 여성 집단이 배후에 존재한다는 점이다. 주로 남성이 맡았던 악역은 ‘모슬희’가 이끌었다. 모슬희, 그레이스, 천다혜로 구성된 여성 집단은 시리즈 내내 여성들을 주도적인 위치에 놓으며 해인, 그녀의 이모 ‘홍범자’, 현우의 어머니 ‘전봉애’와 같은 다른 여성들과 정면으로 맞선다. <스물다섯 스물하나>, <마인>, <작은 아씨들>과 같이 여성 중심의 드라마가 증가하고 있는 가운데, 보다 의미 있는 여성 캐릭터의 등장과 이들이 스토리 라인에 지속적으로 영향을 미치는 것은 드라마 장르의 흥미로운 발전을 보여준다, 서양에서는 한국 드라마 스타일의 로맨스 드라마를 찾기 어려운 반면, 전통적 여성 중심 드라마인 <골든 걸스(Golden Girls)>부터 요즘의 <버피 더 뱀파이어 슬레이어(Buffy the Vampire Slayer)>, <웬즈데이(Wednesday)>, <오렌지 이즈 더 뉴 블랙(Orange is the New Black)> 같은 미국과 해외에서 엄청난 성공을 거둔 드라마가 있다. 이들 드라마에서 다양한 방식으로 성차별과 젠더를 다루고 있지만 여성 캐릭터는 대부분은 야심차고 자신의 경력을 위해 일하며, 연애가 삶의 주요 원천이 아니라 추가적인 보너스처럼 그려진다. 한국 드라마의 최신 경향은, 자매애나(sisterhood) 편견과 같은 주제를 다루면서 연애를 넘어 그들의 관계에 더 집중하는 여성 캐릭터들을 그리면서 해외 시청자들의 관심을 끌고 있다고 생각된다.

성공은 성공, 가족은 가족

극중 해인과 현우가 그들의 자녀를 양육하는 모습은 연출되지 않았지만, 해인의 남동생 ‘홍수철’과 그의 아내 ‘다혜’가 어린 아들 건우를 키우는 설정을 볼 수 있다. <눈물의 여왕>을 보면서 독특했던 또 한 가지는 수철이 아들과 갖는 특별한 관계, 그리고 엄마 다혜의 캐릭터가 드라마 내내 독특하게 발전해 나가는 방식이었다. 수철은 다른 드라마에서 여성의 역할로 묘사될 법한 모습으로 아들에 대해 엄마 다혜보다 훨씬 더 많은 관심과 걱정을 하는 모습을 보게 된다. 아들에 대한 수철의 걱정은 그를 약하고 코믹한 캐릭터로 묘사하기도 하지만, 진실한 부모의 모습을 보여주며 드라마에서 감정적 깊이를 더했다.

지금까지 한국 드라마에서 수철처럼 헌신적이고 적극적인 아버지를 보는 것은 드문 일이었다. 일반적으로 여성의 전통적인 모습처럼 다혜의 캐릭터도 아들을 보호하려는 욕망이나 사회적 야망가로 정의될 수 있었지만, 드라마는 그녀를 훨씬 복잡한 인물로 설정했다. 특히 또 다른 악역인 모슬희와는 대조적인 인물로 그려졌다. 두 캐릭터 모두 사회의 최하층에서 시작해 외모를 이용해 권력 있는 남성들을 만났고, 자신들의 영리함을 발휘해 사회적 지위를 상승시키는 전형적인 팜므파탈 역할을 맡고 있다. 그러나 모슬희가 진정한 사랑을 경험하지 못하는 반면, 다혜는 수철과 그들의 삶에 깊은 애정을 갖게 된다는 것이다. 이는 야망적인 길을 걷는 모든 사람이 부정적인 결과에 이르는 것이 아니라는 것을 보여주면서, 여성들도 야망을 가지면서도 한편으로는 진정한 가족 속에서 인간으로 존재할 수 있다는 것을 보여주었다. 수철과 다혜의 이야기는 전형적인 성 역할을 뒤집으며, 여성 캐릭터의 다면성을 드러내고, 야망과 진정성 사이의 균형을 잘 나타내면서 이러한 요소들을 통해 K-드라마의 새로운 가능성을 제시했다고 볼 수 있다.

[그림 2] <눈물의 여왕> 스틸컷(자료: tvN 공식 홈페이지)

[그림 2] <눈물의 여왕> 스틸컷(자료: tvN 공식 홈페이지)

최근 몇 년 동안 한국 드라마는 결혼을 중심으로 한 이야기를 많이 다뤄왔다. 2017년 tvN의 <이번 생은 처음이라>에서부터 2024년 <내 남편과 결혼해줘>로 이어지고 있는 드라마들은 오늘날 ‘헌신’이 무엇을 의미하는지를 이야기했다. <눈물의 여왕>도 두 주인공 부부가 결혼한 지 3년이 지난 시점부터 이야기를 시작하고 있다. 나빠진 두 부부의 관계 속에서 두 사람의 관계 회복을 위해 애쓰지만, 소통의 부재와 서로의 ‘자존심’이 그것을 방해하고 있음을 보여준다. 많은 드라마가 관계의 형성과 그 속에서 나타나는 행복한 결말을 보여주는 반면, <눈물의 여왕>은 마치 두 번째 시즌처럼 그 '행복한 결말 이후'의 현실을 보여주는 듯했다. 재벌가 이야기라는 배경에서 발생하는 해인과 현우의 관계에 대한 갈등은 나와 같은 외국인 시청자들에게도 깊은 공감을 불러일으키기에 충분했다고 생각한다.

영화스러운 촬영 기법의 매력

<눈물의 여왕>이 돋보였던 것은 트렌드와 캐릭터뿐만 아니라 독특한 촬영 기법도 한몫했다. TV쇼(드라마)와 영화는 일반적으로 다른 영상 촬영 규칙을 사용한다. 영화는 보통 카메라를 표현 방식의 간접 기법으로 이용하여 프레이밍과 상징성을 통해 이야기와 캐릭터의 동기를 미묘하게 전달한다. 반면에 TV쇼는 대개 더 직접적인 접근 방식을 취하며 시각적으로 암시하기보다는 서사를 설명하는 경우가 많았다. 영화는 특정 배경 이야기나 감정적 단서를 발전시키기 위한 시간이 짧기 때문에 관객이 알아차릴 수 있도록 여러 상징이나 촬영 기법을 남겨두지만, 드라마는 한 캐릭터의 개인적 성장에 여러 에피소드를 할애할 수 있어 암시 보다는 직접적 촬영 기법을 사용하는 경우가 일반적이다. 또한, 영화는 대개 거대한 극장 스크린에서 상영될 의도로 촬영되므로, 감독들은 한 장면에 더 많은 의미를 담으려고 노력하는 반면, TV쇼에서는 이러한 의미들이 다소 쉽게 간과될 수 있다.

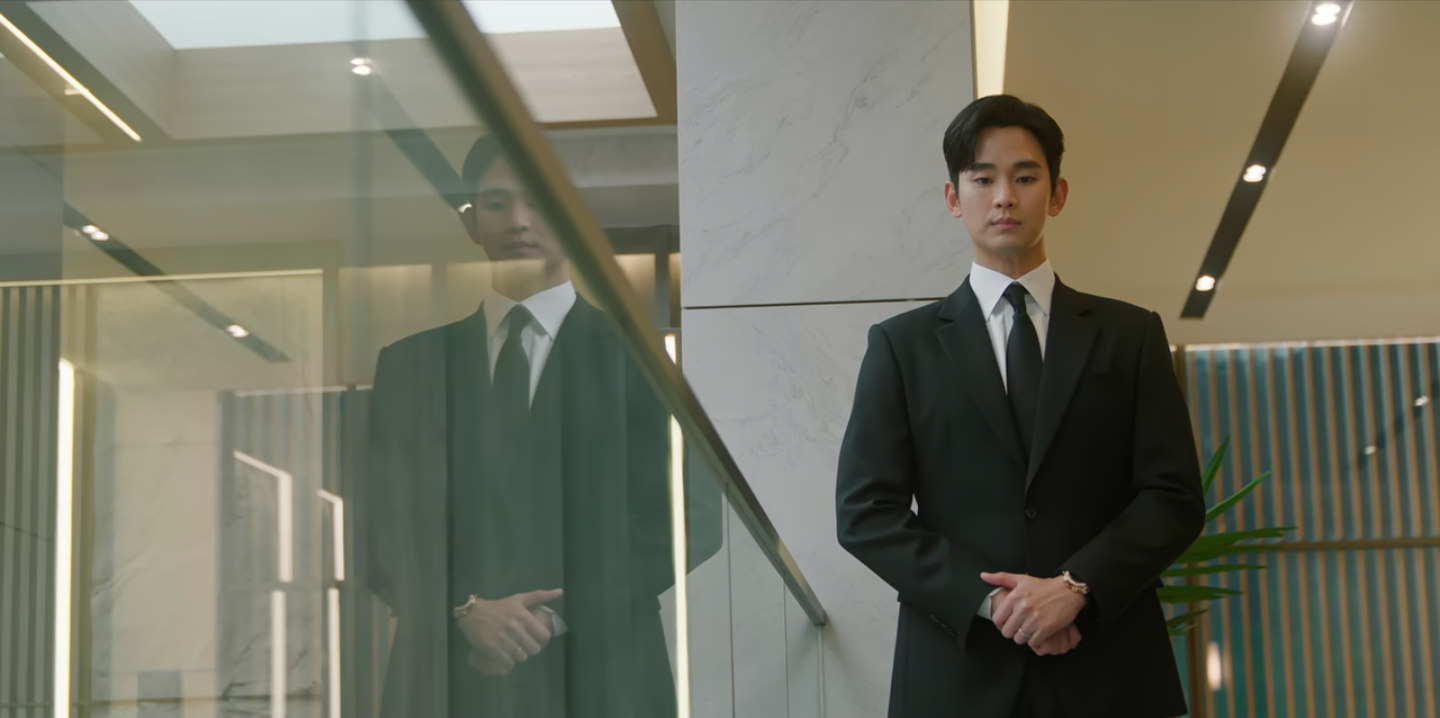

<눈물의 여왕>은 대사가 전해지기 전에 거울이나 유리와 같은 반사 표면을 통해 캐릭터의 통찰력과 기본 주제를 드러낸다. 특히 에피소드 내내 남자 주인공 현우를 자주 유리에 비친 모습으로 나타내는데, 이는 내면의 혼란과 분열, 망설임과 고립을 시각적으로 보여준다. ‘투영’을 통해 보여주는 현우의 심리는 이혼에 대한 갈등을 더욱 적나라하게 느끼게 한다. 현우가 해인과 대화하는 장면은 문틀에서 이루어지는데, 이는 두 사람을 따로 보여주고 문틀이 그들 사이에 물리적 장벽으로 작용하면서 그녀의 고립을 시각적으로 표현하는 듯했다. <눈물의 여왕>은 이러한 영화적 촬영 기법을 통해 시청자를 몰입하게 만들고, 캐릭터의 이중성이나 내적 갈등을 시각적으로 표현함으로써 시청자들이 스토리를 더 깊게 이해할 수 있도록 했다.

[그림 3] <눈물의 여왕> 일부 캡쳐(자료: tvN)

[그림 3] <눈물의 여왕> 일부 캡쳐(자료: tvN)

[그림 3] <눈물의 여왕> 일부 캡쳐(자료: tvN)

[그림 3] <눈물의 여왕> 일부 캡쳐(자료: tvN)

[그림 3] <눈물의 여왕> 일부 캡쳐(자료: tvN)

[그림 3] <눈물의 여왕> 일부 캡쳐(자료: tvN)

[그림 3] <눈물의 여왕> 일부 캡쳐(자료: tvN)

[그림 3] <눈물의 여왕> 일부 캡쳐(자료: tvN)

<눈물의 여왕>의 성공은 K-드라마가 진화하고 있다는 증거다. 기존의 전통적인 클리셰와 이 클리셰를 깨트리는 혁신적인 스토리텔링, 그리고 복잡한 캐릭터를 통해 드라마는 완벽한 트라이앵글을 이루고 있다. 특히 권력을 부여받은 강인한 여성성 묘사와 미묘한 가족의 역학적 묘사를 통해 관습에서는 과감히 벗어남으로써 기존의 틀을 깼다. 또한 사랑, 야망, 개인적 성장과 같은 보편적인 주제를 다룸에 있어 영화적 카메라 기법을 통해 감정적 변화를 묘사한 것이 해외 팬들에게 공감을 일으키기에 충분했다고 생각된다. 대부분의 서구 미디어와 전형적인 K-드라마 사이에는 특히 가족의 다이나믹함과 성 역할에서 문화적인 차이가 있었지만, K-드라마 장르는 성장과 변화를 거듭하며 글로벌 시장에서 부각되고 있다. <눈물의 여왕>처럼 한국 드라마가 많은 사람에게 사랑받는 본질의 유지하면서 새로운 창작의 지평을 연다면 앞으로도 드라마 부문에서 전 세계 시청자의 마음을 사로잡게 될 것이다.

참고자료

- Bennet Ella, "Queen of Tears" Reigns Supreme in International Viewership, Topping Charts in 25 Nations, 2024.5.3.

- CNA Lifestyle, Queen Of Tears becomes highest rated tvN drama of all time following finale, 2024.4.29.

- Statista, Number of divorces in South Korea from 1981 to 2022, 2024.3.27.

- Toby Lynn Huter (한양대 장르테크놀로지와 서브컬처학과 석사과정)

- 토비 린 휴터는 2023년에 인디애나 대학교 동아시아학과를 졸업하고, 현재 한양대학교의 장르 테크놀로지와 서브컬처학과 석사과정에 재학 중이다. 연구 관심 분야는 이미지 구축, 국가 정체성, 그리고 성별 연구이다. '여성의 시선과 중국의 BL', 'KPOP 뮤직비디오의 전통적인 상징들: 스트레이 키즈의 소리꾼', 'Fǔ nǚ (腐女) 파워: 성소수자 권리 운동에서 BL의 역할'을 포함한 다수의 논문을 썼으며, 연예 웹사이트 MXDWN에서 영화 관련 피처 기사도 작성하고 있다.