<방송영상트렌드&인사이트>는 급변하는 영상콘텐츠 시장의 흐름을 더 면밀하게 담아내기 위해 해외 주재 필자의 목소리에 귀 기울인다. 첫 번째로 일본에서의 한류 콘텐츠 소비 흐름과 한류 붐에 대해 현지 필자의 의견을 소개한다.

20년 맞은 한류, 어떻게 변화해 왔나

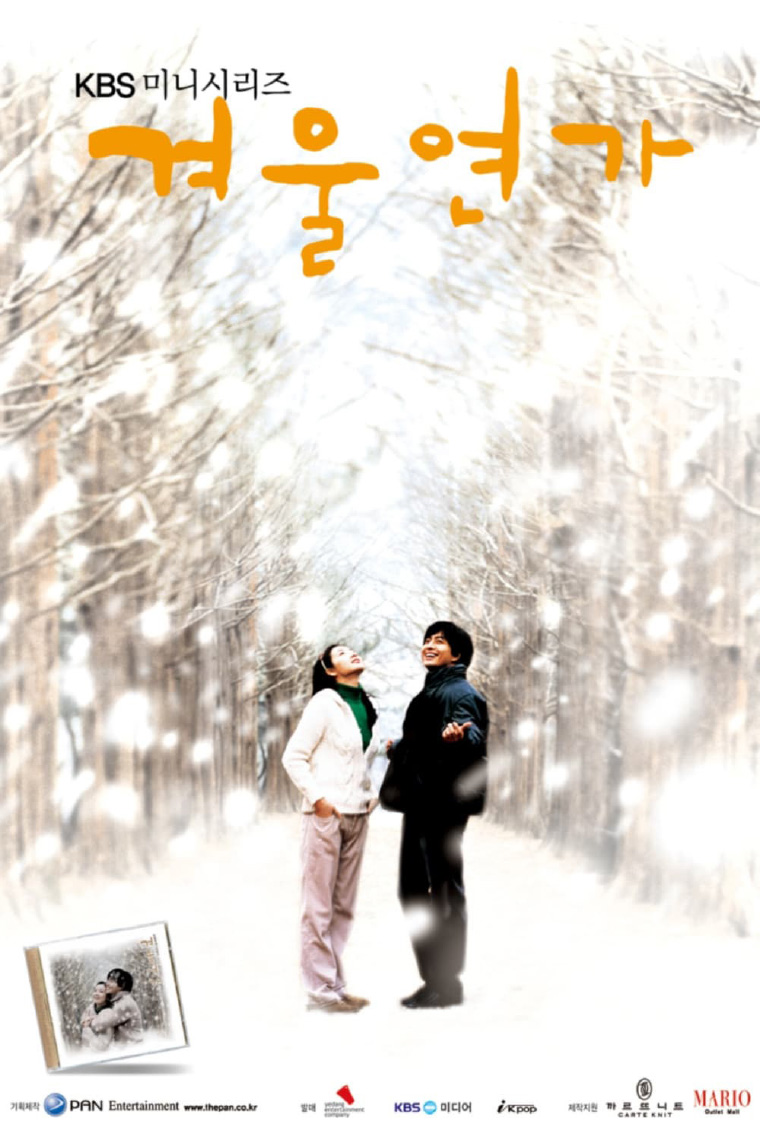

드라마 <겨울연가>(KBS2)가 일본에 방송되면서 한류 붐이 일어난 지 올해로 20주년을 맞이하는 해가 되었다. 일본에서 ‘한류’는 이제 완전히 콘텐츠 산업의 한 장르로 자리 잡았다. 방송 콘텐츠 영역과는 상관없으나 한식 또한 이미 ‘K-Food’라는 장르로 자리 잡고 있어, 일본 전국 편의점 어디에서나 한국 소주와 라면, 냉동식품, 조미료 등을 쉽게 찾아볼 수 있게 되었다. 초기 한류 붐의 주역이 일본의 중년이다 보니 중년들이 즐길 만한 한식이 일찍이 일본에서 인기를 얻었다고 할 수 있다.

일본에서는 2003년 <겨울연가>가 NHK BS(위성방송)를 통해 공개되었다. 이를 본 중년층의 열화와 같은 성원에 힘입어 지상파 NHK 종합채널에서 방영된 것이 2004년으로, 이때만 해도 ‘주로 중년 여성이 한국 드라마를 좋아하고 있다’는 분위기였다면 2005년 드라마 <대장금>(MBC)을 통해 중년 남성 팬이 생기며 자연스럽게 한국 드라마와 더불어 중년층을 타깃으로 한 한국 음식 등이 인기를 얻었다. 이 시기를 일본에서 ‘1차 한류 붐’이라고 일컫는다.

-

제1차 한류 붐을 이끈 드라마 <겨울연가>

출처: KBS

제2차 한류 붐은 2010년에 일어나기 시작했다. 카라, 소녀시대 등 멋진 군무와 가창력을 선보이는 K-Pop이 인기를 얻으며 젊은 여성층을 타깃으로 한 음악 방송 콘텐츠가 보급되면서 당시 한국에서 방영하던 음악 프로그램들이 일본의 한류 채널 및 음악 채널을 통해 다수 소개되었다.

그러다 한일 관계 악화로 인해 한국의 방송 콘텐츠가 중국으로 대거 포커싱되는 시기도 있었으나 중국의 규제로 인해 다시 한국의 방송 콘텐츠 사업자들이 일본 시장을 타깃으로 2017년도부터 많은 한국 방송 콘텐츠를 소개했다. 그러면서 일본의 3차 한류 붐이 일어나는데, 이때는 한국 드라마뿐만 아니라 방탄소년단, 트와이스, 블랙핑크 등 차세대 K-Pop 그룹들의 인기가 상승하며 한류가 방송 콘텐츠뿐 아니라 문화 전반으로 확대하는 계기가 되었다.

2020년에 들어와서는 한류 4차 붐이라고 불리는데, 영화 <기생충>이 아카데미상 수상으로 화제가 되며 코로나19가 확대되기 전 2019년 연말에 일본에서 공개되었다. <기생충>은 흥행수입 45억 엔(약 450억 원)이라는, 역대 한국 영화 최대 흥행 기록을 깨며 한국 영화에 대한 관심을 새로이 불러일으켰다. 2020년에는 코로나19 상황에서 외출과 대면이 금지되고 집에 머무는 시간이 늘어나며 자연스럽게 OTT 시청이 늘어났고, 넷플릭스를 통해 전 세계에 배급된 드라마 <사랑의 불시착>(tvN), <이태원 클라쓰>(JTBC)가 인기를 모으며 지금의 한류 붐을 유지하는 상황이다.

현재는 한국 최대의 화제작이 넷플릭스나 일본 로컬 대표 OTT 플랫폼인 U-NEXT 등에 서비스되면서 한국 드라마 시청자층이 늘어나긴 했으나, 상대적으로 한국 드라마 주요 시청자층이 즐기던 기존 방송매체 방영작은 줄어들면서 한국 드라마에 대한 공급과 수요가 어긋나는 현상이 일어나고 있다고 할 수 있겠다.

한류 소비의 새로운 주역

한류의 주요 소비자층으로 떠오른 일본의 10대들은 한국에서 유행하는 패션, 화장품, 먹거리 등을 서로 앞다퉈서 구매하고, SNS에서 일본인이 아닌 한국 셀럽들을 팔로우한다. 유튜브 등에 업로드된 크리에이터의 영상을 따라할 정도가 되었으며 K-Pop의 경우는 이제 한국어 가사를 그대로 따라 부르는 게 너무나도 당연한 일이 되었다. 이러한 현상은 기존 방송에서 드라마를 시청하며 한류 소비에 앞장섰던 중년층과는 달리 스마트폰을 매개로 한 젊은 층들이 틱톡이나 유튜브를 통해 다양한 한국 방송 콘텐츠, 더 나아가 한국 문화를 접하고 있는 데서 기인했다고 볼 수 있다. 한편 일본은 한국 방송 콘텐츠라는 말보다 문화 요소를 포함한 ‘한류 콘텐츠’로 부르는 경향이 높다.

코로나19 이전에 일본에서 한류 콘텐츠를 접할 수 있는 방법은 CS채널(통신위성 유료 방송), BS채널(방송위성 무료 방송), NHK(공영방송), 일부 지상파 채널 및 DVD 대여점(TSUTAYA, GEO 등)이 대표적이었다. 전 세계적으로 공통적인 부분이지만, 특히 일본은 코로나19 팬데믹 사태로 인해 급속하게 OTT 플랫폼이 활성화되면서 지금까지 한류 콘텐츠를 접하지 않았던 시청자들에게도 확대되는 계기가 되었다. 이전까지는 일본 일부 시청자층, 특히 40대 이상의 중년 시청자층에게만 한정된 소비였으며, 특히 로맨틱 코미디, 로맨스, 사극 등 제한된 장르만 인기가 있었으나 추리물, 액션물 등 다양한 장르의 한류 콘텐츠 수요가 증가했다.

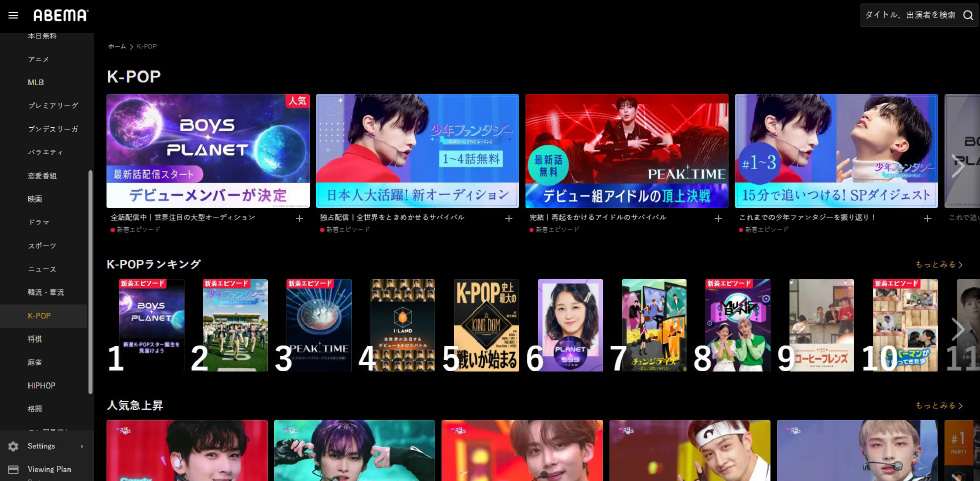

한편 일본의 OTT 시장은 한국과 마찬가지로 시청자 확보, 경쟁 구도에서 우위 선점을 위해 사업자 간 통폐합이 이루어지는 등 시장 자체가 재편되면서 소비 시장이 확대되고 있다. 이처럼 콘텐츠 소비 방식이 방송매체에서 온라인 시장으로 바뀌면서 한일 동시 방송 콘텐츠가 점점 확대되고 있다. 기존에는 한일 양국 동시 방송을 위해서는 많은 비용과 기술이 필요했지만, 온라인으로 전환이 되면서 쉽게 동시 방송이 실현되고 있다. 이제 한일 동시 방송은 당연시되고 있으며, 드라마뿐만 아니라 K-Pop 오디션 프로그램 등이 눈에 띄게 늘었다. 이미 완성된 작품을 전세계에 동시 서비스하는 OTT 플랫폼의 경우는 드라마나 다큐 등의 완성된 작품이 중심이라면, 실시간 라이브를 중요시하는 유튜브, 아베마TV 같은 온라인 스트리밍 영상 서비스 플랫폼들은 오디션 프로그램을 선호하는 경향이 높다.

-

아베마TV 홈페이지에는 K-Pop 카테고리가 있으며, 한국 오디션 프로그램이 상단에 배치돼있다.

출처: 아베마TV 홈페이지

환경이 변해도 주 소비층은 변하지 않는다

드라마와 K-Pop 이외에도 한국 예능 또한 일본에서 인기를 끌고 있다. <우리 결혼했어요>(MBC), <하트시그널>(채널A) 등의 한국 포맷을 가지고 와서 일본판으로 리메이크하는 현상도 나타나고 있는데, 이러한 콘텐츠들은 기존 방송 채널에만 얽매이지 않는, 스마트 단말기에서 편하게 볼 수 있는 OTT용 콘텐츠라고도 할 수 있으며 라이브 스트리밍 OTT 플랫폼이 선호하는 콘텐츠로 자리매김하고 있다.

이러한 OTT용 콘텐츠 보급으로 시청자층이 40대 이상에서 10~30대로 바뀐 것도 이제는 당연하게 여겨지고 있다. 위에서 언급한 것처럼 일본에서 모든 장르의 한류 콘텐츠 시장은 이미 성숙할 대로 성숙해져 있다고 생각된다. 새로이 주목을 받기보다는 이제 생활의 일부가 되어 가고 있음을 인지하고, 이런 한류 콘텐츠 시장을 지속적으로 유지하는 방향으로 나아가야 할 것이다.

일본도 마찬가지지만, 특히 한국은 제작 스태프의 인건비 상승 외에도 각본료, 배우들의 출연료 등 모든 면에서 비용이 상승하며 자연히 콘텐츠 제작비도 상승하고 있다는 이야기를 자주 듣고 있다. 그러다 보니 제작비 회수를 위해 한국 콘텐츠를 글로벌향(向)으로 전개할 수밖에 없는 시장 상황이다. 가장 먼저 글로벌 OTT 플랫폼에 독점 판매를 하고, 제작사들은 고가의 외주제작비를 받아 제작 기회가 늘어나다 보니 글로벌 OTT 플랫폼에서만 접할 수 있는 콘텐츠가 너무 많이 늘어난 것 같다.

일본 시장은 어떻게 보면 다른 나라에 비해 많이 뒤처져 있는 것처럼 보일 수도 있다. 예를 들면 일본은 대여용 DVD 외에도 내가 좋아하는 배우가 나오는 드라마 DVD를 소장하고자 하는 수집 시장이 남아 있어 판매용 DVD가 공존하는, 전 세계적으로 보기 힘든 DVD 틈새시장이 남아 있는 나라이다. OTT 시장의 확대로 다양한 장르의 콘텐츠가 일본에 소개되고 있으나 결국 돈을 쓸 수 있는 주 소비층은 여전히 50대 이상의 중년층이며, 이들이 방송 콘텐츠를 접하는 매체로 선호하는 매체는 OTT가 아닌 TV인 게 현실이다. 앞서 언급한 일본 방송국들은 예전과는 달리 시장 축소와 한국 드라마의 높은 편성료로 인해 충분히 예산을 썼기 때문에 한류 콘텐츠 조달을 하지 못하고 있다. 중국, 대만, 태국 등 아시아 콘텐츠로 이를 대체하고 있는 상황이지만, 결국 일본의 시청자들이 보기 원하는 건 한류 콘텐츠라고 업계 관계자들은 입을 모아서 얘기한다. <겨울연가>로 시작된 한류가 일본에서는 20년의 역사를 가지고 있고, 일본 중년층에게 방송 콘텐츠는 여전히 ‘거실에서 보는’ 콘텐츠라는 인식이 강하다. 일본에서 한류가 앞으로도 한 장르로써 자리매김하기 위해서는 10~20대의 젊은 층에만 소구할 것이 아니라, 한류의 주 소비층이었던 50대 이상의 시청자들을 위해 한류 드라마를 일본의 여러 방송 채널에 공급할 수 있는 방법을 강구해야 하지 않을까 생각한다.