방송의 한국어 자막은 본래 청각장애인을 위해 시행되는 서비스지만, 비장애인 시청자들도 이를 활용하는 데 적극적이다. 장애 여부에 상관없이, 보다 폭넓은 시청자를 고려한 자막 송출의 필요성에 대해 얘기해본다.

TV에 자막이 등장한 배경

1927년 <재즈 싱어(Jazz Singer)>로 유성영화 시대가 출범하였다. 기술의 발달로 탄생한 이 신문물은 대다수 대중에게 새로운 들을 거리를 선사했지만 청각장애인에겐 결코 달가운 변화가 아니었다. 대사나 해설을 간략하게 영상 사이에 끼워 넣은 자막(intertitle)을 통해 그닥 어렵지 않게 접할 수 있었던 무성영화가 막을 내리고 유성영화가 자리잡으며 자막이 점차 사라졌기 때문이다. 그보다 10년 남짓 전인 1915년, 농인 공동체 신문 <침묵의 노동자(Silent Worker)>의 칼럼니스트 파흐(Alexander Pach)는 무성영화(좀 더 정확히는 무성영화의 ‘자막’)에 대해 “다른 어떤 표현 수단보다도 청각장애인에게 실재와 가까운 청각을 구현해 준다”고 묘사하였다.1) 무성영화 시대의 종말이 ‘농인의 재앙’으로까지 다가왔던 이유다.

자막 기술의 개발은 무성영화 시대에 누렸던 청각장애인 공동체의 접근성을 복원하기 위한 노력으로 시작되었다. 화면에 글자가 다시 등장하면 유성영화라는 새로운 시대에 동참할 수 있다고 믿었기 때문이다. 그러나 그것은 긴 세월이 걸리는 지난한 여정이었다. 처음에는 영상 미디어의 교육적 가치를 인정하고 적극 활용해 온 교육 현장에서 시작됐다. 1950년대 말 농학교 교사들은 자발적으로 교육용 영상물에 자막을 넣고 배포하는 노력을 기울였다. 청각장애 학생을 위해 교육자가 스스로 자막을 만들게 되면서, 1960년대부터 TV에도 자막이 조금씩 시도되었다. 특히 공영방송에 청각장애인이 접근할 수 있도록 자막을 제공할 것이 요구되었다. 그러한 논의는 ‘평등’에 초점을 맞추고 청각장애인의 문화적 다양성에 대한 인정으로 이어졌다.

1970년대 이후부터 청각장애인 관련 활동가와 지지자들은 공격적으로 방송 자막 의무화를 요구하는 캠페인을 개시했다. 방송을 공적 서비스로 간주하고 그에 대한 접근이 모든 시민의 권리라는 점에 중점을 두었다. 이런 움직임은 일부 방송국으로 하여금 자발적으로 좀 더 많은 자막 콘텐츠를 제공하도록 이끌었지만, 현실에서 그것이 구현되기까지는 적지 않은 시간이 필요했다. 비교적 적극적인 자세를 취한 미국의 경우에도 진정한 변화가 이루어진 것은 20세기의 마지막 10년에 이르러서였다. 1990년 텔레비전 디코더 회로법(Television Decoder Circuitry Act)이 통과됨으로써 미국 내 13인치 이상의 TV 수상기에 반드시 자막 수신 장치를 내장하도록 의무화한 입법 조치가 취해진 이후다.

방송으로 자막이 옮겨갔다는 것은 중요한 의미를 지닌다. 텔레비전은 상대적으로 접근하기 쉽고 큰 비용이 들지않기에 시각 및 청각장애인을 비롯한 대다수의 장애인에게 효율적인 여가 활용과 문화 향유의 도구다. 나아가 방송 접근권은 사회 전 분야에 걸쳐 기회의 균등과 적극적 사회 참여를 목적으로 교육, 노동, 문화생활을 누릴 근본적 권리를 뜻한다. 이것이 전제되지 않으면, 장애인은 일상생활의 어려움뿐만 아니라 사회생활의 결여로 인한 심리적 소외감이라는 이중고를 겪게 된다. 청각장애를 앓고 있는 한 여성의 절규는 이를 잘 말해준다. 그는 “우리 모두가 원하는 것은, 말하자면 그저 우리를 연결해달라는 것이에요. 우리에게 기회를 주세요. 침묵 속에서 텔레비전을 보는 매일매일은 아무것도 없는 나날이에요”라고 자막의 필요성을 호소했다.2) 그에게 TV 시청은 단지 볼거리가 아니라 사회 속으로 들어가는(social inclusion) ‘끈’이었다. 세계 인권 선언이나 UN 장애인권리협약과 같은 국제 헌장에서 텔레비전 접근을 인권으로 강조하거나, 여러 선진국이 텔레비전을 중심으로 장애인의 정보접근권 강화를 추구하는 이유도 일상으로서 TV 시청의 중요성과 연계성 때문이다.

-

UN이 발표한 장애인권리협약은 장애인의 텔레비전 접근권에 대해 명시하고 있다.

출처: http://hrlibrary.umn.edu/instree/K-disability-convention.html

우리나라의 자막 방송

우리나라의 자막 방송은 1999년 2월 MBC를 필두로 KBS1과 SBS가 뒤를 이었으며 다음 해 EBS가 참여하면서 시작되었다. 초창기, 방송사의 자율적 운영으로 이루어졌던 시기에는 낮은 편성률과 편성 시간대 및 장르의 편중성에 대한 불만과 지적이 지속적으로 제기되었다. 하지만 2011년 7월 방송법의 개정과 그를 토대로 12월 제정된 ‘장애인방송 편성 및 제공 등 장애인 방송접근권 보장에 관한 고시’를 통해 새로운 전기가 마련되었다. 자막을 비롯한 화면 해설과 수어 통역의 제공이 방송사업자의 의무가 되면서 지상파TV와 보도·종편 채널 등 주요 방송사의 모든 프로그램에 자막이 제공되는 수준에 이르렀다. 수치로 나타난 현실적 성과는 긍정적으로 평가할 수 있으며 세계적으로도 성공적인 사례로 꼽을만하다.

이제 자막은 청각장애인만을 위한 서비스를 넘어선다. TV의 개인화와 공공장소의 TV 접근이 증대하면서 자막의 광범위한 가용성은 전 사회적으로 확대되고 있다. 소리를 내면 안 되는 도서관이나 사무실, 혹은 술집, 체육관, 비행기 등과 같이 소음이 심한 환경에서 자막 기능은 효과적으로 활용된다. 광장과 공원의 공용 대형 스크린에서도 자막은 상용되고 있다. 유튜브에 자동 자막 기능이 도입됨에 따라 온라인 비디오의 자막은 일종의 기본 사양이 되었다. 또한 교육 현장에서 학생의 이해도를 높이고 어휘력도 증진시키는 교육 수단으로도 활용된다. 이렇듯 자막을 곁들여 동영상을 보려는 이들이 많아지면서 비장애인 이용자가 형성한 시장이 새롭게 마련되었다.

비장애인과 자막

하지만 아이러니하게도 자막의 사회적 효용성이 점차 늘어나면서 자막의 본질적인 의미가 흐려지는 모습도 보인다. 영상의 두 구성 요소인 이미지와 사운드의 수용이 모두 가능한 비장애인에게 자막 서비스는 보조적인 수단으로 활용된다. 화자의 말이나 악센트를 이해하지 못하거나 명확하게 들리지 않을 경우 인물의 음성(언어적 사운드)을 오탈자 없이 정확한 타이밍에 맞춰 문자로 옮기는 자막, 즉 문자 그대로 ‘subtitle’이 도움이 된다.

하지만 청각장애인을 위한 자막(SDH, subtitles for the deaf and hard of hearing)은 조금 다른 결을 갖는다. 구어적 대화뿐만 아니라 화자의 신원이나 화법 등의 비언어적 요소와 음악 및 음향 등 모든 중요한 청각 정보를 문자와 상징을 통해 표현해주는 ‘caption’이 필요하다. 비언어적 사운드는 눈으로 보이는 것을 확신하게 하고, 화면으로는 보이지 않는 존재를 파악하는 데 도움이 되기에 청각장애인에게 선택이 아니라 필수다. 100년도 더 전에 파흐가 지적한 대로 좀 더 실재와 가까운 청각을 구현할 수 있는 자막 장치가 요구될 수밖에 없는 것이다.3) 최근 들어 자막이 확산되고 있는 현상은 분명 고무적이다. 하지만 초점을 비장애인으로 옮기면서 자막이 처음 출발했을 때 청각장애인에게 가졌던 의미를 놓치는 우(愚)는 범하지 않도록 경계해야 할 것이다.

자막과 더불어 화면 해설의 경우도 비장애인의 활용도가 높아지고 있다. 여러 일을 동시에 하며 영상을 시청하는 멀티태스킹 현상(multitasking with television)이 늘어나면서 화면 해설의 효용성도 점차 확인되고 있다. 하지만 다양한 현실적 체험을 하고 있으면서도 사람들의 인식은 다분히 이중적이고 모순적이다. 영국이나 미국에서 ‘텔레비전 접근 서비스(Television Access Service)’라는 말로 그 대상에 있어 포괄적인 의미를 담으려 하고, 유럽의 여러 국가는 시청각 번역(AVT, audiovisual translation)의 하나로 보고 언어학적 접근을 시도한다.

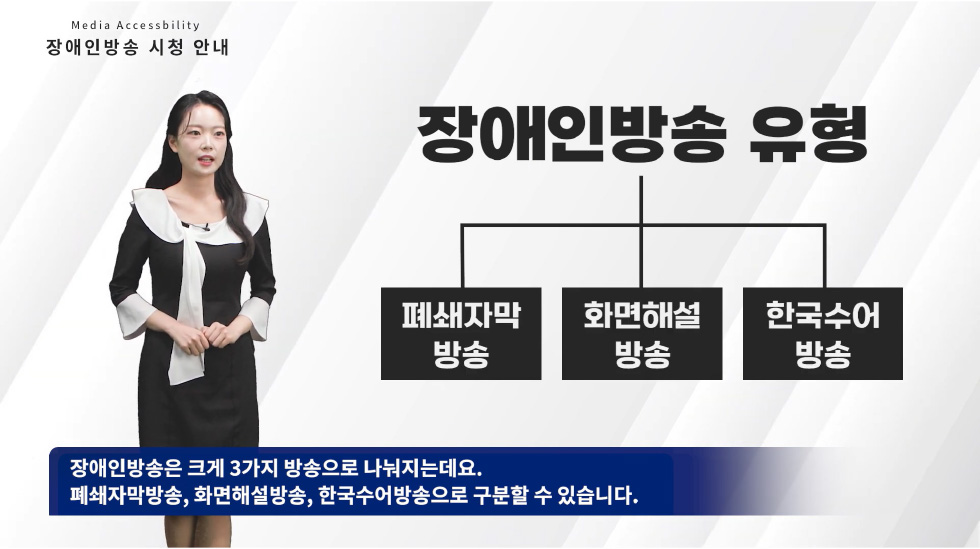

그와 달리 우리는 여전히 ‘장애인방송’이나 ‘장애인방송물’이라는 용어를 공식적으로 사용하며 ‘장애인’이라는 특정 계층을 위한 별도의 서비스로 간주한다. 그 바탕에는 장애인을 사회적으로 분리된 존재로 타자화하려는 의식이 자리하고 있다. 그것은 ‘차이’의 다양성이 아니라 열등한 존재로서의 ‘차별’로 이어지며, 아무리 선의로 접근한다 하더라도 ‘시혜적 배려’를 넘어서지 못한다.

-

방송에서 폐쇄자막은 ‘장애인방송’으로 분류된다.

출처: 시청자미디어재단 유튜브 채널

지금 비장애인이라고 해서 언제까지 장애인의 세상을 ‘그들만의 리그’로 치부하며 나와는 무관한 듯 바라볼 수 있을까. 시간이 흐르면 우리 모두는 누구도 비껴갈 수 없는 그들, ‘고령자’가 될 수밖에 없다. 성별, 나이, 장애, 사용 언어 등과 관계없이 모든 사람이 이용할 수 있는 ‘포괄적 디자인(Inclusive Design),’ ‘모두를 위한 디자인(Design for All)’, ‘보편적 디자인(Universal Design)’의 가치가 구현되어야 한다. 누구나 사용할 수 있기에 장애인도 편리하게 이용할 수 있고, 언젠가 고령자가 되더라도 손쉽게 활용할 수 있는 사회적 기반이자 제도로 자리 잡아야 한다. 우리의 태도가 변화하지 않고서는 기술적 진보나 법률 제정만으로는 한계가 있다. 그것이 바로 우리 모두가 복지의 수혜자가 아닌 권리 보유자로서 인정받을 수 있는 진정한 인권 기반 접근(Human Rights-Based Approach)의 출발점이 될 것이다.

- 1)

- Ellis, K., 『Disability and Digital Television Cultures: Representation, Access, and Reception.』, 2019. (역) 하종원·박기성, 『장애와 텔레비전 문화: 디지털 시대의 재현, 접근, 수용』, 컬처룩, 2022.

- 2)

- Newell, A. F., 263-266, Teletext for a deaf, 『Electronics and Power』, 1982.

- 3)

- 영화나 TV 드라마의 음악 및 음향 등 비언어적 사운드를 문자 대신에 이모티콘 등의 상징으로 표현하는 프로젝트(Captioning Movies With Icons for Deaf and Hard of Hearing)가 스페인 마드리드 기술 대학(Technical University of Madrid)에서 시도되었다. 관련 자료는 https://www.youtube.com/watch?v=S3I6XBk1JCk에서 확인할 수 있다.